我们的爱

Tuesday, November 29, 2005

Monday, November 28, 2005

我的悲哀

很想拥有一个家,一个真正属于我的家!

我难道就没有家?不是的,只是这个“家”包括得太多了!除了我爸妈和姐姐外,还有我的伯伯,叔叔,婶婶和我的堂兄弟姐妹们。自从我家入了这个大家庭后,“家”的定义就改变了,它不再是无驱无束的了,相反地,我的家有太多的不能了,我不能跟同学聊超过半个小时的电话;我不能在我喜欢的时候一边吃薯片,一边看电视;我不能睡懒觉到下午十二点……那么那么多的不能可以写成以个——我不能做我婶婶不喜欢我做的事!

好怀念以前的家啊!那是一间乡下的小平房,里面种了许多我喜欢的花,里面有我喜欢的小狗,里面有我喜欢的人……我爱那个家,虽然它在39摄氏度的高温的夏天里只有一把吊扇;我爱那个家,虽然在熟睡的夜里常会被蚊子钉得满头包;我爱那个家,虽然它在多雨的季节里常会演上一幕“水淹金山”。

在那里,我可以看电视到半夜十二点,要是爸妈说:“哎!都几点了,快回房睡觉吧!”我会回他们一句“嗯,再一会儿就好。”然后照看无误。

在那里,我可以扯高嗓门跟我姐吵架,要是爸妈说:“姐妹两有什么好吵的。”我会回他们一句“是她先骂我的!”然后再大战三百回合。

在那里,我可以放学之后玩到晚上六七点才回家。要是爸妈说:“都快考试了,还不快复习复习!”我会回他们一句“好,明天就复。”然后明天还有明天。

只是,那里的一切都已经结束了。

现在的我,只要婶婶说一句“夜了,快去睡觉。”我哼也不敢哼一声,就回房睡了;跟我姐吵架了,只要我婶婶说一句“两姐妹吵什么?”我就是再气,也只有闭嘴的份;平时闲着坐在那里看电视,只要我婶婶说一句“那电视有什么好看的,快去看书复习吧。”我就是再怎么不愿意,也得关了电视,拿起书在那儿装一个复习的样儿。

不要以为我婶婶是一个什么母夜叉,母老虎。她也不过是一个普通的女人罢了。只是我为什么就那么怕她呢?

还是中国的一句老话说得好,“相见好,同住难。”我们一家来到纽约都差不多半年了,一直都住在我叔叔家。爸妈要工作,在家的时间不多,自然就没时间管我。还是我婶婶比较空闲,婶婶对我也很好,但有时候,同一句话在婶婶的口里说出来跟在妈妈的口里说出来就很不一样了。而且家里孩子多,时间一久,吵架也是难免的,这个时候,“婶婶”和“妈妈”的不同就很容易看得出来了。我不怪她,毕竟哪个妈妈的心不是向着自己的孩子?

“寄人篱下,万事得忍”这个道理就是爸妈不说,我自己也懂。所以有些事情做错了,要挨骂,自然要忍;就是没有错,别人要骂,也还是得忍!

这样的日子什么时候才是个尽头啊!

Wednesday, November 16, 2005

我的童年

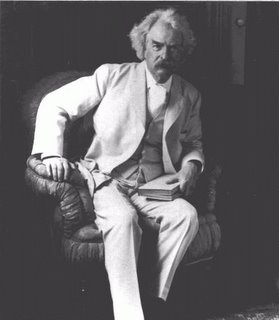

马克 ·吐温的小说里面的主人翁大都是些十来岁的小孩,他们通常都是任性,叛逆的。

说到叛逆,就让我想到了我的十来岁……

十来岁的我说:“为什么每一个人都当我是小孩啊?”而其实,我本来就是一个小孩!

十来岁的我说:“为什么都没有人懂我?”而其实,是我不懂别人啦!

十来岁的我说:“妈妈怎么都那么烦?”而其实,最烦的人是我啦!

十来岁的我说:”爱情是什么感觉啊?”而其实,那时候的我根本就不知爱为何物!

十来岁的我说:“原来逃课很好玩!”而其实,一点都不好玩!

十来岁的我说:“烦恼怎么那么多?”而其实,烦恼都是自找的!

十来岁的我说:“怎么错的都是我?”而其实,错的本来就是我!

十来岁的我说:“学习很闷!”而其实,我根本就不学习!

……

多好的十来岁啊!只是,它却永远都不会回来了……

寂寞

"...自己坐在靠窗的椅子里, 尽量想些叫人开心的事儿,可是不成. 我觉得寂寞到了极点...."

你会有同样的感受吗? 有的话, 有何不同?

这样的感觉我也有过

我觉得每一个人总会有寂寞的时候,而且我觉得寂寞都是一个感觉的。所不同的是他的寂寞是因为他觉得没有人了解,而我的寂寞则是来自于乡愁。

不过其实寂寞都是一个字,苦!

然后我还想说的就是,如果你从来没有感受到过寂寞的感觉的话,那我恭喜你,也衷心的希望你永远都不会感受到!因为寂寞的确不好受!如果你觉得自己一直都是寂寞的,那你就把它当成是一种另类的幸福好了。

《最后一课》人物性格分析

文章刚开始得时候写的小弗朗士士一个贪玩,天真的小孩。但在这最后一课里,他的心理就又了一个很大的变化,他变得懂事,爱学习,也很爱他的国家。从刚开始的“我想就别上学了,到野外去玩玩吧。” 到后来的“我觉得我从来没有这样细心听讲过,他也从来没有这样耐心听讲过。”然后都德在描写的小弗朗士也写出了小孩子的天真,“他们该不会强迫这些鸽仔也用德国话唱歌吧!”

而在作者的笔下,从小弗朗士的角度上看,平时严格,讨厌的韩麦尔先生也一下子变得温和而落泊。“那天早晨上学,我去得很晚,心里很怕韩麦尔先生骂我”简单的一句话就写出了小弗朗士眼里的老师,而后面的“韩麦尔先生见了我,很温和地说:‘快坐好,小弗朗士,我们就要开始上课,不等你了。’”就写出了韩麦尔先生后来的改变。

Thursday, November 10, 2005

最后一课

“所有的文学作品都是抗议。你找不出一部作品不是抗议。”我十分的同意这个看法。文学作品的字里行间其实都在表现着作者的想法,表达着他们对他们生活的社会的一些看法或是不满。我们就拿法国作家都德的《最后一课》和中国作家郑振铎的《最后一课》来比较一下。

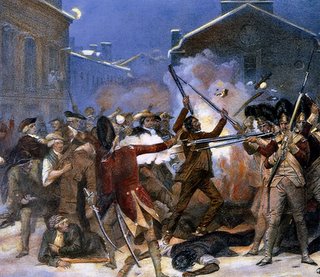

先说都德所写的《最后一课》吧。文章的背景是法国在普法战争中败北,普鲁士军队占领了阿尔萨斯后,阿尔萨斯的一个小学校被迫改用德文教课。文章在最后写道“他转身朝黑板,拿起一支粉笔,使出全身的力量,写了两个大字:‘法兰西万岁!’”简简单单的一句话却充分的表达出了作者的爱国之情,这其实也是在表现着作者的看法,换一个角度来看,就是作者在抗议。

然后就说说郑振铎的《最后一课》,这个中国板的最后一课,写的是1941年12月8日,日本占领了上海的租界,暨南大学被逼关闭的这件历史事件。文章里面写道:“我愿讲得愈多愈好,同学们愿笔记得愈多愈好。”还有“看都一个日本兵或一面日本旗经过校门口,立即停课,关闭学校。”其实当时暨南大学可以有两个选择——狗一样屈就于敌人的脚下又或是壮烈地关闭校门。而暨南大学就选择了“宁为玉碎,不作瓦全”。这篇文章表现这作者的爱国之情,一种有力的抗议!

综合这两篇《最后一课》,我们可以看到的是一代文豪的爱国的精神,即便他们不能真正意义地在战场上杀敌,但他们的这种抗议却鼓舞着国民。如果没有了这样的背景,这样的抗议,文章读起来会不会就少了一种味道呢?而且没有了抗议的文学作品,似乎就失去了它存在的意义。(至少我这么觉得)

所以我是十分的同意“所有的文学作品都是抗议。你找不出一部作品不是抗议。”